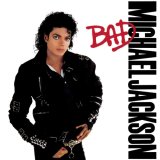

MICHAEL JACKSON ��BAD��

�ǹ�Ρ������Ƥ����餯�Ǹ��

�֥����ѡ���������

�֥����ѡ���������

���ޥ����롦���㥯����˴���ʤäƤ��ޤä��������˥���å�������ǯ���������ĥ�����Ϥ��Ȥ������ʥ����ܿͤ���ȯ����줿�Ф�����ä������ˡ�;�פ��ᤷ���ʺǽ�Υ���ɥ���餬�����ˤʤ�Ȥ����������������Ѥ�餺���ä��ˡ����פ����奸��ͥåȤϺ�����פäƤ���Τ������ȹͤ���ȶ����ˤ���

��¿ʬ���ͤ������Ǻǽ�˽в�ä��γڥ����ƥ����Ȥ������¿ʬ�Ƚ��Τϡ��������Ĥ����ʤΤǵ�����ۣ��ʤΤ������ع��˾夬�ä����餤�����������Ȥˤ����ޤ�10�Фˤ�ʤäƤʤ��ä����Τ��Ȥ���

���ͤϡ�BAD�䤬�������ä����������λ�ΰ�̣������Ǥ��Ƥ����Ϥ��Ϥʤ����֡�BAD�ɤäƥʥ��ˡ��פȿƤ�ʹ���Ƥ������餤�������㤢�����������ä����ȸ����С����Ǥ��롣�ͤϥ쥳���ɤǤϤʤ�PV���������ä����ѥӥ�ߤ������ϲ�Ŵ�αع���ߤ����ʡ��Ȥˤ��������줿���ǥޥ�����ȥ����������٤�ޤ��륢��Ǥ��롣�䤿��Ⱥ٤��������ᤤư��������Ū�ʿ��ա��Ȥˤ������Υ���̴��ˤʤä����ͤˤȤäƥޥ������İ����ΤǤϤʤ��Ѥ��Τ��ä��Τ���

���ʤ�����ͤ����ͤ˥ޥ��Ƥ����褦�˸����뤬������20���Ⱦ����30����Ⱦ���餤�οͤˤȤäƤϷ褷�����������Ȥ���ʤ��Ϥ����������ξ������Ͼ������ʤ�ˡ��ޥ�����������������ΤǤ��롣

��YouTube��PV�Ʋ���ƻפ����ޥ�����Υ��Ϥ�äѤꤹ��������ǯ�����ˡ����륻���ˡ��Υ��ơ����ǥޥ������N��SYNC�����餷���Τ�Ѥ����Ȥ����뤱��ɡ������ܡ����������롼�פΤʤ��Ǥ�����ȴ���ƥ�����꤫�ä�N��SYNC�⡢�ޥ������¸�ߴ��ˤϳ��ʤ��ä���

����Υ���¾�ͤˤϥ��ԡ��Ǥ��ʤ��������������ñ������Τν����٤κ������ǤϤʤ��Ȼפ�����Υ��Ϥ�����֥��פȤ������⡢�ӡ��Ȥ����Τ�̩�ܤ����ߤĤ����������̣��������Ƥ��ʤ�����Ū�ʿ���ɽ���ʤΤǤϤʤ�������Υ�����δ����β��Ǥ��ꡢ�Ĥޤ�¾�ͤ��������뤳�Ȥ��Ǥ��ʤ��Τ�Ʊ����٥�ǡ���Υ�����ʳ��ˤ����߽Ф��ʤ��ΤǤ��롣

���Ŀ�Ū�ʻפ��Ф�⤦��ġ��ͤϾ���2ǯ���λ��˥���ꥫ�˰��ñۤ��ơ����Ϥγع���ž������������ꥫ�Ҳ�Ȥ����Τϡ��Ȥˤ�����ʬ����ȯ��������ʬ�ΰջפ����Τ����������뤳�Ȥ��ᤵ��롣�������Ǥ��äƤ⤽���Ʊ���ǡ��ۤäƤ��Ƥ�����Ʊ�ΤǤʤ�Ȥʤ�ͧã�ˤʤ�����ܤȤϥ��饹���𤬷���Ū�˰ۤʤ�ΤǤ��롣�������shy�ɤǤ���ʹ֤ϥ���ꥫ�Ǥ��¤ޤ�롣���ܤǡ֤����Ĥϥ��㥤���פȤ����ȡ�����äȤ������ȤȿƤ��ߤΤ���ä�ɽ���ˤʤ뤬������ꥫ�Ǥ�����Х��ˤ���ɽ���ʤΤ���

���ͤ����餫�ˡ�shy�ɤ����̤��ä������ܸ�Ǥ�����꤯�ä����Ȥ����ʤΤˡ����դ��̤��ʤ��ʹ֤����˰Ϥޤ��Фɤ������äơ�shy�ɤˤʤäƤ��ޤ����Ѹ줬�������ä���褦�ˤʤ�ޤǡ��ͤϡ�shy�ɤǤ��뤳�Ȥˤ��ä��Ѥ��ʤ���Фʤ�ʤ��ä��������褯�й����ݤˤʤ�ʤ��ä���Τ���

���ǡ����礦�ɤ��κ��Τ��ȤʤΤ�����������ƥ�Ӥǥޥ�����Υ��ӥ塼��Ѥ����ޥ���������äƤ���Ѥ����Ȥ�����ͤϤ狼��Ȼפ�������ɡ���Ϥ��Ĥ��Ѥ����������ˤϤˤ��ߤʤ��顢�ݥĥݥĤȾ������������롣���������Ф������ӥ奢�����ַ���shy���͡פȸ��ä��ΤǤ��롣����ϥХ��ˤ����������ǤϤʤ����ȤƤ��Ū�ʰ�����ä������ơ�����λѤȤΥ���åפ˿Ƥ��ߤ�Ф����Τ��⤷��ʤ���

������ʹ֤�Ʊ�����Ǥ��뤳�Ȥߥ����Ȥ��ơ����줬¾��Ʊ�����Ԥ�ͦ����Ϳ����褦�ˡ��ȸ��ä����礲���ʤΤϤ狼�äƤ��롣�������ͤϤ��Υޥ�����ʤȤ��Υ����ȡˤˡ�����äȤ����ߤ�줿�褦�ʵ������ˤʤä��Τ����֤��������ޥ������shy�ʤΤ����ޥ����롦���㥯����shy�ʤ顢�ͤ�shy�Ǥ�����ʤ����פȡ�Ʊ����shy¼�пȤ����Τäư��衢�ͤϥޥ�������Ф��Ƥʤ�Ȥʤ��ƶᴶ���Ƥ����Τ��ä���

���Ǹ�˺��ʤˤĤ��ơ��ͤ��ޥ�����κ��ʤǹ����ʤΤϡإ��ա�������������١ʡ�79�ˤ��餳�Ρ�BAD�١ʡ�87�ˤޤǤ�3��������ʤ�������������硼���ؤ�ä����ʤǤ��롣�ޥ�����ȥ���������ͻ��Ӥǡ��ݥåפʥǥ��������塼��Ǥ���ʤ����֥�å������ꤲ�ʤ�����Ф���ǿͤˤ⸼�ͤˤ��ȵ����Τ���ڶʤ��̻����������ѡ��������֥ޥ����롦���㥯����פβ��������夲����������3�����ħ��ʬ����Сإ��ա�������������٤ϥ������ȡ��إ���顼�٤ϥݥåס������ơ�BAD�٤ϥ磻��ɡ��Ȥ������������������Ŀ�Ū�ʻפ����줫�麣��ϡ�BAD�٤�Ƥ��뤱��ɡ�����3�����Ƥ�ɬİ�פǤ��롣

��BAD�䡣������Ⱥ٤����ͤù��ߤ����Ȥ����Ϥ��뤱��ɡ����Υ��Υ��ꥸ�ʥ�ƥ�������

��SMOOTH CRIMINAL�䡣�ǹ�Υ���̣�襤�Ĥ�����PV

THE STROKES ��IS THIS IT��

�֤���ʤ�20�����פȹ𤲤�

��������������

��������������

��������γڥ��å���������ˤ����ƺǽ��ץХ�ɤΰ�Ĥ˿������륹�ȥ������������Ρ�IS THIS IT�٤����Υǥӥ塼������Хࡣ21�����ǽ��ǯ�Ǥ���2001ǯ�˥������졢�ޤ��˥��å��Ρȵ������ɤȡȿ������ɤ�ʬ����Ȥʤä���ħŪ�ʺ��ʤǤ��롣

���ȸ��äƤ⡢�����̤˿��������å���ȯ�������櫓�ǤϤʤ����ष�����εդǡ��ڴ�������2�ܤΥ������ȥ١����ȥɥ����������λȤ������¤˥���ץ��ĥ������ɥå�����60ǯ��Τ褦�ʥץ�ߥƥ��֤ʥ��å��������������ȥԥ奢�ͥ������롣���ȥ��������ϡֲ�ƻ�פȤ���������������å��ν����ư����¤ʥ�����ɤ����������δ֤�ί�ޤä����ȵ���������ή�����Ƥӥ��å������ӤȤʤäƿ���������Ϥ�ΤǤ��롣

���ʤ�������ڥ��㡼�ʥꥺ��Ū��ʪ�����Ф���ǥ��椤�Τ����ɡ��㤨��80ǯ��Υӥ��奢����Է��Υ����ƥ�����Ū���å���������������ȤϿ��դΡ�˽��Ū��ͫݵ�ʲ�����ħ�Υ����90ǯ���Ƭ����Ƭ�����褦�ˡ����å���ή�Ԥ��Ѥ�Ͼ��ȿư�Τ褦�ʤ�Τǵ����뵤�����롣

��90ǯ��ϡ����å��ʤΤ˥�åפ�ΤäƤ��ޤ��ߥ������㡼��Ϥ��ᡢ�¿��Ǵ�ȴ�ʲ���Ū�����ǥ�����ɴ������Ū��10ǯ�֤��ä������������֤�Ф���ϥ����Ǹ�˥��å��μ�ˡ�Ȥ�����Τ������пԤ����Ƥ��ޤä���˹Ԥ�줿�����Ӥʼ¸��η����֤��Ǥ��ä��褦�˸����롣�����90ǯ��ϥҥåץۥåפ�R&B�ʤɤΥ֥�å����ߥ塼���å��������å������äƥݥåס�������㡼�μ���Ǥ��ä���

�������餳�������ȥ����������о��ɬ�����ä��Τ������å����Ƥӥ��å��Ȥ��Ƥ�¸�ߴ������᤹�ˤϡ����������ʤ��ä��ΤǤ��롣

���������ΰ����ǡ���Ϥ�21�����Υ��å��ˤϡ����������ݤ�줿��ˡ�ν����Ȥ߹�碌�������ԤǤ��ʤ��Τ����������Ȥ�פ���

������Ū��Ժ����β̤Ƥ˥�������ƥ��å��ʥ��ȥ����������о줷�����θ庣���ޤ�³�������������å��Υࡼ�����Ȥ��ä��褦�ˡ�2010ǯ��ˤʤ�к��٤ϥƥ��Τȥ��å��ζ�̤��Ū������������������ή�Ԥä��ꡢ��2���ѥ֡���ʤ�ƤΤ��褿�ꤹ��Τ��⤷��ʤ���

����������ϥ��å���������ˤΤʤ��Ǥ��Ǥ˷и��������Ȥη����֤��������λ����λ��ǡ���˻���ȥޥå�����������ɽ�����������Ʊ���˸Ť��ʤä����������æ���ΤƤơ�������դ��֤��ʤ��饳��ƥ�ݥ����ݤĤ��Ȥ��������å������å������ʤ���21�����ˤ��Ĥ����å����֥��饷�å����ڡפȸƤФ���������Τ��ʤȡ��ʤ�Ȥʤ���̣�˿��ۤˤʤ롣�ޡ������ʤä��Ȥ��Ƥ�İ��³���뤱�ɡ�

�����ȥ���������ۥ磻�ȡ����ȥ饤�ץ�����Хƥ����ʤɤ��о�ǰ���Ū��ĤȤƤ���ä��Τ������쥭���������Ƥӡ֥��å������ڴ�פˤʤä����ȤǤ��롣

���ͤ�Ǯ���˥��������������Ƥ�������κ���90ǯ���Ⱦ�ˡ�MTV�Ƥ���ȡ��ɤΥӥǥ��Ǥ⥨�쥭�������ϲ����۾�ˤָ����ù�����Ƥ��ơ����ڴ�Ȥ������⥷���������ΰ��Τ褦�Ǥ��ꡢ���ޤ��ˤ䤿��ȤȤä��ե����Ƥ����ꡢ���ƥ��Ƥ����ڥ���Ȥ��ɤ��Ƥ����ꤷ�ơ��ޤ�Ǽ�̣�ΰ��������ʤ������˸����������פ��Ф���Ϥ��������Υ����ꥹ�Ȥ˲�ʤ��ä��Τ��������ɡ��������ͤϼ���˥��쥭����������������Τ����ˤʤꡢ3ǯ����ʸ���פλ��ʳ��Ϥ��äȥ��������ƥ��å��������äƤ�����

��������2000ǯ������ꡢ��˵��褦�ʥХ�ɤ����������ȥ��쥭����������ο��������ᤷ���ΤǤ��롣���Υ������β��ϥ磻��ɤ�̵¤��ǡ��ץ쥤���������ۤȤ���ͤ�Ω�ä��ޤޤʤΤ��������λѤ����å��Ȥ��Ƥ������Ϥ˰��Ƥ����ΤǤ��롣

��THE MODERN AGE��PV

��LAST NITE�����դ��륹�ȥ�������

�ز��ܥν�� ��̾�������� �ʽ��Ѽ�ʸ�ˡ�

�ɤ�Ǥ�����ǥ��楯�ʤ롪

�ֲ�פǤ��äѤ�������

�ֲ�פǤ��äѤ�������

�����ä����ϡ��������˵��������ݤ��θ����ä������Ÿ��ο���Ȥ�����������˥����פ˹Ԥä���̾������֤�����ʲ�Фʤ����礤�˼����ߡ����Ƥ����������뤫�ȥƥ�Ȥˤ⤰�ꤳ��ǡ����٤���ŷ�������β��ǹ�ʡ��̲����Ť����Ȥ��Ƥ������衢����ϵ������ΤǤ��롣

���ƥ�Ȥ���ΰŰǤˡ����虜��Ȥ��������ĤäƤ��롣�����Ƥʤ�������Ȥ��������ڤ�����֤����⳧�⥾�⥾���Ϥ�����Ƥƥإåɥ��פ��դ���ȡ��������ˤϤ��Ӥ����������β㤬��ʸ���̤걲���Ƥ����Ȥ�����

���ѥ˥å��˴٤�ƥ���⡣����Ф����ˤ⤦���Ĥ˸�����Ȳ�٤Ƥ��ޤ������Ƥ����̤β�������˲Ф��դ����Х��Х��ȼ��ʿ�Dz���༣���Ƥ�����̾�������ƥ����ϤĤ֤�����λij��ȵۤ�줿���̤η줬�����ȤʤäƤ����������������롣

�������ơ����ϡ֥������áפȤ�����̯�ʲ��ˤ��롣�ޤ�ǥƥ�Ȥ����̤κ�γ�������äƤ���褦�ʲ�������ϡ������äƤ����Ρ����β��ܤ���緲�����ҥå����å��αDz��Ļ�٤Τ��Ȥ��ƥ�Ȥ˥������ä������äƤ��벻���ä���

������ʶ��ݤ��θ����顢��̾������ǡ�Ȥ��ơֲ�פ������ʤ붽̣�������������ˤϤɤ�ʲ㤬����Τ��Ȥ�����ʪ��Ūõ�椫�顢�̤Ƥϲ��������¤���˴ؤ�������Ӥޤǡ�����ˤ��ơֲ��ܡפ��ܳФ��̾�ϡȸ��ؿ��ɤ��뤯�ޤޡ���˴ؤ��뤵�ޤ��ޤʥ��å������θ��̡��ǡ����ʤɤ�ޤȤ�ư�����ܤˤޤȤ�롣���줬���Ρز��ܥν�٤Ȥ�����������ʤΤǤ��롣

���Ȥˤ��������ܤˤϡ�ŰƬŰ���ֲ�פ������ʤ�����̾���Ȥ�����˴ؤ��륨�å����ʡֶᤴ���β�פʤ�Ƥ��������ȥ�Τ�Τ�ˤ�û�Ծ���ˤϤ��ޤꡢC.W.�˥����Ϥ�����̾�ΡȲ�ͧ�ɤ����ˤ���Ū�ʲ���θ��̡��ꤷ�ơֲ���ȯ���סˤˡ�������ˤ������ͻ������������ɾ����Ȥ����ֲ��̲�ס�����ˤϡֲ���դ���̾�����סֲ���դ���̾�����סֲ�Τ��Ȥ虜�פʤ�Ƥ�Τޤǡ��ޥ�ꥢ����к��Ȥ������������Ѥ��ܤ����֤�줿�ϡ��ɤʼ국�ʤ��Ͽ����Ƥ��롣

����äȤ�����ä��Τ��θ��̡����ʥ��䥢�饹���ˤϥȥ����β㤬����Ȥ����������ޥ���ǤϤ��ޤ�����̤β㤬�ͤˤޤȤ��Ĥ�������줬�ͤη��Ƥ��ơ�������ȵ�ͤ��⤤�Ƥ���褦�˸�����Ȥ��������������衪�פȤ����褦���ä��ܤäƤ��롣

���ä��ʤΤ��̶ˤˤ�㤬���롢�Ȥ������¡���������Ȥ����ˤ��������Ԥǡ������ѥ餤�ͤ��̤��Ƥ��ޤ��ۤɶ����ʿˤ���äƤ���餷�������Ѥ������ʡ��ˤʤ���л��Ǥ��ޤ���ǽ���⤢�����äơ������Ϲ�����

���ɤ�Ǥ�����Ǥʤ�����ڤ��ʤ롣���ޤ��ˤϤ��Ρ֥ס���פȤ���������ʹ�����Ƥ���褦�ʵ��ˤ����ʤäƤ��롣�������ݤ���θ������Ȥ��������Բ��ʤȤ������ޤ��������Ȥ��������ॺ�ॺ���ʤ���⤰���������ɤ�Ǥ��ޤ��ܡ�

�Dz� �إϥ�������

��������ҡ������β��̤֤ä�

���Υҡ�����������

���Υҡ�����������

��2007ǯ2���NHK�����Ǥ��졢���⳰�ǹ⤤ɾ������������ɥ�ޡإϥ������١�����³�Ԥˤ��������Ǥ����߸�����Ǥ��롣

���ɥ���Ǥ����Ǥ������������餷�����ʡ���ԡ����ܡ����ڡ��Ȥˤ������⤫�����Ƥ��ɤ�����������Ǥ���

�����κ��ʡ������ȥ��������ȥϡ��ɤʥ���������ΤΤ褦�ˤ�פ��뤬�������㤦�������ȥ��ͳ��ϡ�����ä�����ή�Ԥä��֥ϥ������ե���ɡס֥ϥ���������פΡ����Ρȥϥ������ɤǤ��롣

���ϥ������ե���ɤȤϡ����Ӥ�����������Ȥ��ܤ�Ĥ������������̤˼�������ʤɤ���ˡ�Ƿбĸ���å�褷���Ȥ�ƶ���������Ȳ��ͤ��ƤӾ夬�ä������ߥפ�ä���ͭ���Ƥ���������뤤�ϴ�Ȥ��Τ�Τ���Ѥ����פ����롢������Х������ȡ��ե���ɤΤ��ȡ������������δ�ȷбļԤ�ޥ����ߤˤϡ����ι٤��ޤ�����μ�ߤˤĤ�����ǿ���ʪ�ˤ��Ƥ���褦�˱Ǥä����Ȥ��顢������Ĥ��Ф�ϥ������˥������Ť�碌��ï����Ȥ�ʤ��֥ϥ������ե���ɡפȸƤ֤褦�ˤʤä��ΤǤ��롣�äˤ��Υե���ɤ�����Ǥ����硢���ܿͤ��ݼ�Ū���ʤ�ɷ㤷���ͥ��ƥ��֤ʥ����������뤳�Ȥˤʤä���

��ʪ��μ���ϡ����ե���ɤΥե���ɡ��ޥ͡����㡼��������ɧ���������ˡ��������Ũ�ʹ�ư�ϤǼ����ȴ�������������������ͤϡ֥ϥ������פȸƤ�ǰڤ�롣���Ť������ųݤ���줿���¦�Ȥι��ɤ�ʪ��μ�����

������Ǥϡ�TOB�ɤ�ȥۥ磻�ȡ��ʥ��ȡɤȤ��ä�M&A�ˤޤĤ�������Ѹ줬���ˤ˽ФƤ��롣���̾�ʤɤ������Ͷ��Τ�Τ��������餫�ˡ֤��β�ҤΤ��Ȥ��ʡפȤ狼��褦������Ф��ꡣ���˥���ƥ�ݥ��ʥơ��ޤ���ĺ��ʤ���

��������ȸ��äơ��褷�Ƥ��������ʤȤ������ǤϤʤ����Τ��˥˥塼�����狼�����٤��μ�����äƤ��ʤ�������ˤ�����ʬ�Ϥ��롣�����إϥ������٤�ʶ���ʤ������ƥ����Ȥ����ʤ��ʤ顢���κ��ʤ��������Ȥ��Ƥ���ΤϷкѤǤ��ͻ�Ǥ�ʤ����ʹ֤�����Ǥ��롣

��������ɧ�Ϥʤ��֥ϥ������פˤʤä��Τ������κ��ʤϡ��ʤˤ�����ŤȤ�����ͤοʹ֤겼���Ƥ��롣���Ť����ǤϤʤ����Ȥˤ�������饯������ͤҤȤ��Ȥ��Ȥ�ǻ̩�������Ƥ��롣

�����ο����ʹ����̤��ǽ�ˤ��Ƥ����Τϡ��Ȥ���ɤ�¸�ߤ��������λ��ڤ줬���ʤ����˿ͤ��Թ��ˤ������˿ͤ��Ƥ��ޤ��Τ�������Ȥ������ξ���ʤ���Τ���ˤ��뤳�Ȥǡ�����ͧ��������ڤä����������ʤ���ष���������ʹ֤����λѤ������Ƥ��롣������Ʊ���ˡ��֤���ǤϷ褷���㤨�ʤ���Ρפ��ܤ�����⤫�Ӿ夬�äƤ���Τ���

����������ơ��ޤ˿������Ҳ����Ȼ��������������ǽ�Ū�ˤϿʹ֤λ������������ɵ᤹����������٤ʻ֡������⤽�����ޤǥ����ڥ��ɥ�ޤˤ��Ƥ����Ǥ��ޤ������ϡ��ɤ��ȤäƤ�إϥ������٤Ͽ��Υ����ƥ����ȤȸƤ֤�����������ʤǤ��롣

��������ŤϾ�˲��ۤ��������ƥ�����Ǥ��ꡢ�����ɽ�˽Ф����Ȥ��ʤ���ǽ�̤Τޤޤ˲�ɴ����ζ�غ��ؤ�ư������λѤϡ��ޤ��ˡ֥ϥ������פȤ����Ƥ�̾���Τ�ΤǤ��ꡢ���˴�ԤΤ褦�˸����롣���������ϡ������ʤΤǤ��롣���Ƥ��Ĥʤ��ä��ִ֤ˡ����Υ�������ҡ����������ޤä��������������פΥҡ������˸����Ƥ��롣

�ϥʥ쥰�� ��hana-uta��

���Ĥ��������ʤ�Ǥ���

����ʲ����������ˤ���

����ʲ����������ˤ���

����ǯ���Ƥ��ޤä�SUPER BUTTER DOG�Υܡ����롢���ѥ������Υ������ץ��������ȡ����줬�ϥʥ쥰�ߤǤ��롣���Ρ�hana-uta�٤�2005ǯ�˥������줿�٥����ס�

���ե��������롢�֥롼�����쥲�����饸�㥺�䥫��ȥ�ޤǡ�������ɤϰ�ʰ�ʤ��Х�Х�ǥ���ե롣���������Τ����������ƥ��å��ʥȡ�������줵��Ƥ��ơ��ɤ�⤬�Ť���ͥ�����Х顼�ɤˤʤäƤ��롣�֥�å����ߥ塼���å��˺������Ƥ�������SUPER BUTTER DOG���Ѥ��ʤ��������롼���Ż�ǤϤʤ��������ޤǡȲΡɤȤ��Ƥλָ��������롣�ܡ����뤬�ե������㡼����Ƥ���Ȥ����ϥХ�ɤȹ��оȤǡ������ˤ⥽��������Ȥ��ä����������롣

�������Ƹ����С��λ�����ǥ��ˤϼ��Ω�Ƥ����̤ʤ�Τϴ������ʤ���Ƭ�Τʤ��ǥ롼�פ���褦���������Τ���ե졼��������櫓�Ǥ�ʤ������λ���ä�ʿ�ޤȸ�����ʿ�ޤ�������ʤΤ�İ�����äƤ��ޤ��Τϡ���β����Τ�����������

�����οͤ����������������ʤ��Ȼפ����ϥ������ǥ�����ե롣�ʤΤ˹��ͤΥ������㥹�ʥ��������Τ褦�ʡȤ��ɤ��ɤϤʤ����ष���ʹֽ����ȸ�������ɡ��ȴ����褦�����äδŤä��뤵�ˤϡ������Ȥۤ��줤�����Ȥ�Ʊ�路�Ƥ��롣�λ�������ǥ����⡢�ϥʥ쥰�ߤ������Τ�Τ�ͺ�ۤ���

���ʤ�ȸ����Ф����Τ�������İ���Ƥ���ȳ���������åȥ����Ȥ���ơ������Ф��α��ˤ��ޤäƤ����Τμ�椬��������ҤǽФƤ����褦�ˡ���ǯ�����λפ��Ф��Ȥ������Ĥƴ��������ȤΤ��뵤�������Ȥ������α����Լ�֤äƤ���������ʤ�Τ�����ĤҤȤĤ�ä����ˢΩ�äƤ���褦����

���ϥʥ쥰��̾���Ǥκǽ�Υ���Ǥ��ꡢ���Υ���Х�Ǥ�1���ܤ˼�Ͽ����Ƥ�����²�����ʡ䡣���ζʤ����İ�����Ȥ����ͤ��ۤ��ˤϡ���ǯ�����˸�������ͼ�ʤ����������

�������˸Ŀ�Ū�ʾ�ʤʤΤ�����ɡ������theatre project BRIDGE���ޤ�����dz�ư�Ƥ������ˤ褯�ȤäƤ����θž�Ρ�2�����뤫�鸫���ʿ����ä����ļˤʤΤǼ��ϤˤϹ⤤��ʪ���ʤ����������̤β��¤ߤξ�˶������������äƤ���������Ͻ��ǡ����֤�¿ʬ���3���Ȥ������Τ��餤���ä��Ȼפ�����������������ޤ꤭������λ����ӡ������Ϥ�ۤ���������κ����γ�����˻������餷���褦�ʡ�����ʶ��������äƤ�����

�����äȲ�������Ҥ��ͤ�Ƭ�Υե����˶����Ƥ��դ���줿�ʿ��ʤΤ����������ᡢ��ꡢ�����ӡ�����˸�������������β��٤��륬�饹���ޤ���ޤǡ����٤Ƥ��Ĥ������ν�����Τ褦�����䤫���ɤ롣�ʤ�İ���ʤ����ͤϡ��ڤʤ��褦�ʲ������褦�ʡ��ʤ�Ȥ�����ʤ���������̣��ä���

���ϥʥ쥰�ߤ����ϡ���������˼�ʬ����ʤ��������������롢���Τ褦�ʵ۰��Ϥ���äƤ��롣���ζ��˼��ϲ����Ǥ�Τ����Τꤿ���ơ����٤ⲿ�٤�İ���Ƥ��ޤ��Τ���

������24���ˤ�4ǯȾ�֤�Ȥʤ�˥塼������Х�ؤ����Τ�٤���������롣

���²�����ʡ�Ϥ���ʶ�

�⤦�ҤȤġ��ϥʥ쥰�ߤȴ�������Ϻ�ˤ��㥵��ʥ�COLOR�䡣SUPER BUTTER DOG�ζʤʤΤǡ����Υ���Х�ˤϼ�Ͽ����Ƥ��ʤ��Τ����ɡ����ޤ����Ũ�ʴ��碌�����ޤ����Ũ�ʱ��դ��ä��Τǡ�����İ���ƤߤƤ�������

50���ܵ�ǰ�����դ�����ӥ塼��

�����ڡ��ܡ��Dz���濴�ˡ��Ŀ�Ū�˻פ�����Τ�����ʤ�����Ҥ�����Ҳ𤷤Ƥ�������Another Morning�Ϻ����50���ܤˤʤ�ޤ�����

������ޤǤΤȤ���������Ū��¿���Τ���music�פε����Ǥ����ä�3��12������Ƥ�����THE TING TINGS ��WE STARTED NOTHING�١װʹߤε����Ǥϡ��饹�Ȥˤʤ�٤�YouTube�ؤΥ��Ž��褦�������Ƥ��ޤ������ºݤβ���İ�����Ȥǡ��֤ʤ�ۤɡ��פȴ����Ƥ�館���ꡢ�ʤ��ˤϡ���ʸ�ΰ��ݤȲ����㤦�פʤ�Ƥ������˻פä����Ȥ⤢�뤫�⤷��ޤ���

�������ǡ�50���ܵ�ǰ�˼�����Ѥ��ơ��Ȥ����ۤɤǤ�ʤ��ΤǤ����������YouTube�Υ��Ž�äƤ��ʤ��ä�3��12�������ε����˴ؤ��ơ��ּºݤβ��פ�ޤȤ�ƺܤ��Ƥߤ����Ȼפ��ޤ���

08,12,29��Duffy ��ROCKFERRY�١��������ɤ���

����Хॿ���ȥ�ʡ�ROCKFERRY���Τ�Duffy

�����Υ���Х��İ��ľ���Ƥߤ�ȡ��ǥӥ塼�֤�ʤ��Ȥϻפ��ʤ������¸�ߴ��νŤ������ƴ����롣�����Ƥ�餦�Ȥ狼��Τ�����ɡ����ι�ȴ���Ƥʤ��������ȤƤ�������Ƥ롣��ǯ�Υ���ߡ��ޤˤ����ƺ�ͥ���ݥåס��ܡ����롦����Х�ޤ���ޡ�

09,1,19��the sugarcubes ��life��s too good�١��������ɤ���

��ʸ�Ǥ�줿������ɽ�ʡ�birthday��

���ɤ�ʤˡֹ������פȸ��äƤ���ʤ����餤�繥���ʶʡ�birthday�䡣iPod��åե�⡼�ɤ�İ���Ƥ��ơ����ζʤ�������Ȥ��Ĥ�ӥ���Ȥ��Ƥ��ޤ��������ȤʤäƤ��ޤä���������ʥХ�ɴ�����ʤϡ��⤦İ�����ȤϤǤ��ʤ���������

09,2,2��the pillows ��PIED PIPER GO TO YESTERDAY�١��������ɤ���

��PIED PIPER TOUR�ץǥ������˼�Ͽ���줿̤ȯɽ�ʤΡ�Melody��

���ɤ��Ǥ⤤�����Ȥʤ�����ɡ����β��Τɤ�����theatre project BRIDGE����ԡ����Τ�����ͥ�һ��夬����Ϥ��Ǥ�������ˤɤ��Ǥ⤤�����Ȥʤ�����ɡ����Υǥ���������ŵ�����˼�Ͽ����Ƥ��롢9,21��Zepp Tokyo�ǤΥ���������ܡ����뻳�椵�浪��ȯ�����֤��䤢���������˲��ڤ����ä��ɤ��ä���פȤ�������ˡ�¾�δѵҤϥ������ʹ�����äƤ���ˤ�ؤ�餺������ʼ��Ϥζ������ɤޤ��ˡ֥��㡼���פȶ���Ǥ���Τϡ�theatre project BRIDGE�����Ļ�ﺻ�ڤȥ����åվ���ͧ��Ǥ���

09,2,9������������ �إϥ��ե�������١��������ɤ���

���Ϲ�������PV

�������CD����å�Ź�������֡�CD����å���ޡפ���1����ޤˡ������������Υǥӥ塼������Х�إ��ե������٤����Ф줿����ǯ��äȤ����ܤ����Х�ɤΰ�ġ�

09,2,19��THE VASELINES ��THE WAY OF THE VASELINES �� A COMPLETE HISTORY�١��������ɤ���

��������ˤϡ��ܿͤ������ǤäƤ��ơ��ʤ����ļ��Τ����������ۤȤ�ɤʤ���

�ʤΤǶʤ����ξҲ𡣶ʤϡ�Molly��s Lips��

³���ơ�Ʊ���ʤ�˥�������ʤ����դ��Ƥ���Τ�����

�������Ȥȥ����ȥˡ��δ֤����ޤ줿���λҥե��������̾����ͳ��ϥ�������Υܡ����롢�ե�����ޥå����Ǥ��롣

09,2,23������� �إ��Ĥ��٤�١��������ɤ���

��֥졼�������դ��뤯��ꡣ���������ȥ�Ȱ��Ȥ������ơ����Ϥʤ�����������Ѥ��������Τ������ʤ������ˤ���

���Ĥ��˺������ǿ���غ��Τ椯���٤��������줿������Υ쥳���ǥ��ϥ˥塼�衼���ǹԤ�줿�������إ��Ĥ��٤�٤��쥳���ǥ����Υ�������Ȥ��������������ˤ褯�θ����Ƥ�������Х���ä������̤����ƺ���Ϥɤ��ʤ�Τ�������

09,2,26���ߥɥ� �إ�����ɡ١��������ɤ���

��ɡ��ԥ��Υ����Υ������å���PV�ʲ����Ƥ��Ǥ���

�������������줿����ǥ����ޥ�Υȥ�ӥ塼�ȡ�����Х�Ǥϡ����Ͱ��������ƻҤʤ˺����äƻ��ä�����ߥ塼���å��ե���������С����Ƥ����ߥɥꡣ����ǥ��ޥ�Τʤ��Ǥ⥢�Х��ɤʶʤߥɥ�Ϥ���˥��Х��ɤ˥�����Ƥ��ơ������Τ��Ȥʤ���¾�ζʤ����Τ������⤤�Ƥ��������������ʤ�������ܰ��ջȤäƤ�äȤ��ͷ��ǡפ����Τϴְ㤤�ʤ��ߥɥ�Ǥ��롣����ǥ��ޥ깥����2,30��OL�ʤˤ����Ƥ�館�ʤ������������ְ㤤�ʤ�������äȤ��ǽ����Х�ɤΰ�ġ�

09,3,9�� Mates Of State ��Re-Arrange Us�١��������ɤ���

��Get Better���PV

����ʸ�����Τ��Ȥ�֥��륿�ʤʥ����ڥ����פȽ����ɡ����ʤ���Ū�����ɾ���ǤϤʤ����Ȥ����ӥǥ��Ƥ�館��Ф狼�äƤ�館��Ĥ��ʡ�

���ܥ֥����ϸ������ͤν�°�������theatre project BRIDGE�Υۡ���ڡ�����ΰ쥳��ƥ�ĤȤ��ƻϤ��ΤǤ����ɤ�Ǥ���Ƥ������ΤۤȤ�ɤ��������餯���ķ�ͳ�Ǥ��Υ֥����ˤ��ɤ��夤�Ƥ������Ȼפ��ޤ���

�����ĤϺ�ǯ�Ƿ���9ǯ�ܤˤʤ�ޤ��������η��İ��Υ֥��������ʡ��ϰճ�����ˡʡ��ˤ�Ĺ�����Τ��ۡ���ڡ�����Ω���夲�Ƥ��餹���˻Ϥ�ȵ������Ƥ���Τǡ�¿ʬ6,7ǯ��³���Ƥ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����ޤ������ϥ֥����Ȥ�����Τ��ʤ����̿���ܤ����ʤ���Х��������ʤ�������ʸ����ܤ�������Ρ֥����������פǤ�����

��������ͤ�������������Ƥ����ΤǤ�����������ů��̵�����������������ǽ�Ϥ�˳���������⤽���Ŀͤ������������������뤳�Ȥ˲̤����ư�̣�Ϥ���Τ����������ȡ��ʤ�Ȥʤ��ͥ��ƥ��֤ʵ�������ȴ������3ǯ�ۤɤϽ�³������Τη���ĺ����Ƥ��ޤ��ޤ�����

�����������櫓�ǡ���ǯ�����פ��֤�˥֥�������Ȼפ�Ω�ä��Ȥ��⡢ü������������Ȥ��������Ϥʤ������������İ���Ƥ��벻�ڤ䡢�ܤ�Dz�Τ��Ȥ�������Ȼפä��ΤǤ���

�����Υ֥�������Ũ�ʺ��ʤȤνвΤ��ä����ˤʤ�ФȤƤ���Ǥ��������ơ���勞�С��֤��Υ֥�����Ƥ���ʹ֤ϲ̤����Ƥɤ�ʺ��ʤ��äƤ���Τ��������פȡ�theatre project BRIDGE�μǵ��Ѥ˷�����Ǥ��줿�鹬���Ǥ����������ʤä��������˴��ʤ���

������ޤǤΤȤ���������Ū��¿���Τ���music�פε����Ǥ����ä�3��12������Ƥ�����THE TING TINGS ��WE STARTED NOTHING�١װʹߤε����Ǥϡ��饹�Ȥˤʤ�٤�YouTube�ؤΥ��Ž��褦�������Ƥ��ޤ������ºݤβ���İ�����Ȥǡ��֤ʤ�ۤɡ��פȴ����Ƥ�館���ꡢ�ʤ��ˤϡ���ʸ�ΰ��ݤȲ����㤦�פʤ�Ƥ������˻פä����Ȥ⤢�뤫�⤷��ޤ���

�������ǡ�50���ܵ�ǰ�˼�����Ѥ��ơ��Ȥ����ۤɤǤ�ʤ��ΤǤ����������YouTube�Υ��Ž�äƤ��ʤ��ä�3��12�������ε����˴ؤ��ơ��ּºݤβ��פ�ޤȤ�ƺܤ��Ƥߤ����Ȼפ��ޤ���

08,12,29��Duffy ��ROCKFERRY�١��������ɤ���

����Хॿ���ȥ�ʡ�ROCKFERRY���Τ�Duffy

�����Υ���Х��İ��ľ���Ƥߤ�ȡ��ǥӥ塼�֤�ʤ��Ȥϻפ��ʤ������¸�ߴ��νŤ������ƴ����롣�����Ƥ�餦�Ȥ狼��Τ�����ɡ����ι�ȴ���Ƥʤ��������ȤƤ�������Ƥ롣��ǯ�Υ���ߡ��ޤˤ����ƺ�ͥ���ݥåס��ܡ����롦����Х�ޤ���ޡ�

09,1,19��the sugarcubes ��life��s too good�١��������ɤ���

��ʸ�Ǥ�줿������ɽ�ʡ�birthday��

���ɤ�ʤˡֹ������פȸ��äƤ���ʤ����餤�繥���ʶʡ�birthday�䡣iPod��åե�⡼�ɤ�İ���Ƥ��ơ����ζʤ�������Ȥ��Ĥ�ӥ���Ȥ��Ƥ��ޤ��������ȤʤäƤ��ޤä���������ʥХ�ɴ�����ʤϡ��⤦İ�����ȤϤǤ��ʤ���������

09,2,2��the pillows ��PIED PIPER GO TO YESTERDAY�١��������ɤ���

��PIED PIPER TOUR�ץǥ������˼�Ͽ���줿̤ȯɽ�ʤΡ�Melody��

���ɤ��Ǥ⤤�����Ȥʤ�����ɡ����β��Τɤ�����theatre project BRIDGE����ԡ����Τ�����ͥ�һ��夬����Ϥ��Ǥ�������ˤɤ��Ǥ⤤�����Ȥʤ�����ɡ����Υǥ���������ŵ�����˼�Ͽ����Ƥ��롢9,21��Zepp Tokyo�ǤΥ���������ܡ����뻳�椵�浪��ȯ�����֤��䤢���������˲��ڤ����ä��ɤ��ä���פȤ�������ˡ�¾�δѵҤϥ������ʹ�����äƤ���ˤ�ؤ�餺������ʼ��Ϥζ������ɤޤ��ˡ֥��㡼���פȶ���Ǥ���Τϡ�theatre project BRIDGE�����Ļ�ﺻ�ڤȥ����åվ���ͧ��Ǥ���

09,2,9������������ �إϥ��ե�������١��������ɤ���

���Ϲ�������PV

�������CD����å�Ź�������֡�CD����å���ޡפ���1����ޤˡ������������Υǥӥ塼������Х�إ��ե������٤����Ф줿����ǯ��äȤ����ܤ����Х�ɤΰ�ġ�

09,2,19��THE VASELINES ��THE WAY OF THE VASELINES �� A COMPLETE HISTORY�١��������ɤ���

��������ˤϡ��ܿͤ������ǤäƤ��ơ��ʤ����ļ��Τ����������ۤȤ�ɤʤ���

�ʤΤǶʤ����ξҲ𡣶ʤϡ�Molly��s Lips��

³���ơ�Ʊ���ʤ�˥�������ʤ����դ��Ƥ���Τ�����

�������Ȥȥ����ȥˡ��δ֤����ޤ줿���λҥե��������̾����ͳ��ϥ�������Υܡ����롢�ե�����ޥå����Ǥ��롣

09,2,23������� �إ��Ĥ��٤�١��������ɤ���

��֥졼�������դ��뤯��ꡣ���������ȥ�Ȱ��Ȥ������ơ����Ϥʤ�����������Ѥ��������Τ������ʤ������ˤ���

���Ĥ��˺������ǿ���غ��Τ椯���٤��������줿������Υ쥳���ǥ��ϥ˥塼�衼���ǹԤ�줿�������إ��Ĥ��٤�٤��쥳���ǥ����Υ�������Ȥ��������������ˤ褯�θ����Ƥ�������Х���ä������̤����ƺ���Ϥɤ��ʤ�Τ�������

09,2,26���ߥɥ� �إ�����ɡ١��������ɤ���

��ɡ��ԥ��Υ����Υ������å���PV�ʲ����Ƥ��Ǥ���

�������������줿����ǥ����ޥ�Υȥ�ӥ塼�ȡ�����Х�Ǥϡ����Ͱ��������ƻҤʤ˺����äƻ��ä�����ߥ塼���å��ե���������С����Ƥ����ߥɥꡣ����ǥ��ޥ�Τʤ��Ǥ⥢�Х��ɤʶʤߥɥ�Ϥ���˥��Х��ɤ˥�����Ƥ��ơ������Τ��Ȥʤ���¾�ζʤ����Τ������⤤�Ƥ��������������ʤ�������ܰ��ջȤäƤ�äȤ��ͷ��ǡפ����Τϴְ㤤�ʤ��ߥɥ�Ǥ��롣����ǥ��ޥ깥����2,30��OL�ʤˤ����Ƥ�館�ʤ������������ְ㤤�ʤ�������äȤ��ǽ����Х�ɤΰ�ġ�

09,3,9�� Mates Of State ��Re-Arrange Us�١��������ɤ���

��Get Better���PV

����ʸ�����Τ��Ȥ�֥��륿�ʤʥ����ڥ����פȽ����ɡ����ʤ���Ū�����ɾ���ǤϤʤ����Ȥ����ӥǥ��Ƥ�館��Ф狼�äƤ�館��Ĥ��ʡ�

���ܥ֥����ϸ������ͤν�°�������theatre project BRIDGE�Υۡ���ڡ�����ΰ쥳��ƥ�ĤȤ��ƻϤ��ΤǤ����ɤ�Ǥ���Ƥ������ΤۤȤ�ɤ��������餯���ķ�ͳ�Ǥ��Υ֥����ˤ��ɤ��夤�Ƥ������Ȼפ��ޤ���

�����ĤϺ�ǯ�Ƿ���9ǯ�ܤˤʤ�ޤ��������η��İ��Υ֥��������ʡ��ϰճ�����ˡʡ��ˤ�Ĺ�����Τ��ۡ���ڡ�����Ω���夲�Ƥ��餹���˻Ϥ�ȵ������Ƥ���Τǡ�¿ʬ6,7ǯ��³���Ƥ���ΤǤϤʤ��Ǥ��礦�����ޤ������ϥ֥����Ȥ�����Τ��ʤ����̿���ܤ����ʤ���Х��������ʤ�������ʸ����ܤ�������Ρ֥����������פǤ�����

��������ͤ�������������Ƥ����ΤǤ�����������ů��̵�����������������ǽ�Ϥ�˳���������⤽���Ŀͤ������������������뤳�Ȥ˲̤����ư�̣�Ϥ���Τ����������ȡ��ʤ�Ȥʤ��ͥ��ƥ��֤ʵ�������ȴ������3ǯ�ۤɤϽ�³������Τη���ĺ����Ƥ��ޤ��ޤ�����

�����������櫓�ǡ���ǯ�����פ��֤�˥֥�������Ȼפ�Ω�ä��Ȥ��⡢ü������������Ȥ��������Ϥʤ������������İ���Ƥ��벻�ڤ䡢�ܤ�Dz�Τ��Ȥ�������Ȼפä��ΤǤ���

�����Υ֥�������Ũ�ʺ��ʤȤνвΤ��ä����ˤʤ�ФȤƤ���Ǥ��������ơ���勞�С��֤��Υ֥�����Ƥ���ʹ֤ϲ̤����Ƥɤ�ʺ��ʤ��äƤ���Τ��������פȡ�theatre project BRIDGE�μǵ��Ѥ˷�����Ǥ��줿�鹬���Ǥ����������ʤä��������˴��ʤ���

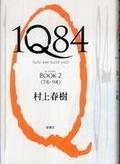

��1Q84�� ¼��ռ� �ʿ�Ĭ�ҡ�

�Хå��Τʤ��ˤ�

���Ĥ���ξ��⤬���ä�

���Ĥ���ξ��⤬���ä�

���ͤ�19�ФΤȤ������1ǯ���βƤ˹�������֤ȷ��Ĥ���Ȥ��������ä˼ǵ�˿��������ä��櫓�ǤϤʤ�����ؤΤɤ��ˤ���꤬���Ĥ����ʤ��ä��������

��1ǯ�֤�ϲ�������Фưյ��ȡ������ؤ�����ؤˡ��ͤϤޤä��������ळ�Ȥ��Ǥ��ʤ��ä���Ʊ�����θ�魯���äϡ������ΰ��߲�ȥХ��Ȥλ�������ꤷ���ʤ��ä������������̤����褦��̲����������ʤ��Ȥˤ�α�᤺�������ä��Ȥ���Τ褦�˥ܥ��ܥ����줭�������ˤ϶��¤ʻ��֤������䡹��ή��Ƥ������ͤ���ؤȤ�����Τ˲���Ķ������Ф����Ȥ��Ǥ��ʤ��ä������μ�˾�������Ȥ��ߤ����ΤϤ������ͤ���ؤγ��˵��ΤǤ��롣

�����Ĥ���Ȥ�����2ǯ�ܤˡ��ͤϽ������ܤ����Ф뤳�Ȥˤʤä�������ˤĤ��Ƥ⡢�Ϻ���Ф������̾�Ǯ�����ä��櫓�ǤϤʤ������פ��С���ؤȤ������褤��٤���꤫��ɥ��åץ����Ȥ��ơ�����ж۵������ѤΥ����륿���Ȥ��ƺ�ä����Ĥ��ꥸ�ʥ�κ��ʤ��餹�뤳�ȤǾ����Ǥⶻ��ĥ�����ˤǤ���褦�ˤ������ä��Τ��Ȼפ����ֲ��⤫�⼫ʬ�����Ǻ�äƤ����������������פȡ���ؤ��Ф��Ƹ��֤��Ƥ�ꤿ���ä��Τ����������뤳�Ȥǡ�����ؤ���ƨ�����פȤ����ᰭ����ä������ä��Τ���

�����ꥸ�ʥ���ʤؤ�ĩ��ϤȤƤ�ڤ�����Τ��ä������ĤΥ��С��������������ˤ��ä���Ĥ����ʤ���Ρפ��뤳�Ȥˤ��äȶ�ʳ���Ƥ��������������Τ��Ȥ�Ʊ���ˡ��ͤ�¾�Υ��С��Ȥδط����礭���Ѥ������ͤ����ܤ����Ф�ô���������Ȥǡ�ñ�ʤ�ͧ��Ʊ�ΤȤ��ơ���������������¤ӤǻϤޤä��ط������ؼ�����ʹ֤Ȼؼ��������ʹ֤�ʬ���줿�ΤǤ��롣�ͤ��ͧ�ͤȤ����ط����顢�ֱ�вȡפȡ���ԡ������åաפȤ����ط����Ѥ�ä���

���ǽ餫�餳��Ω��Ƿ��Ĥ�Ϥ�Ƥ������ä����������������ΤȤ����ͤϤ��δط����Ѳ��˸��Ǥä���¿ʬ¾�Υ��С���Ʊ�����ä��Ȼפ����ͤϼ���˷��Ĥγ�ư�ʳ��Ǥϥ��С��Ȳ��ʤ��ʤꡢ���С����ͤ����;���褦�ˤʤä���

�����κ������С���¿�������3��4ǯ���ˤʤꡢ������ʳؤdzƼ��������˷��Ĥȵ�Υ����Ϥ�Ƥ������Ǥ⡢��ؤ�ΤƤƤ����ͤ�������ϻĤ���Ƥ��ʤ����ͤˤϷ��Ĥ����ʤ��ä����ͤ�ï�����ǧ�����ͥ�줿�ǵ����ȾǤäƤ�����������������ʤ�Τϰ���˽ʤ��ä�����ؤǴ��������Ȥ����褦�ȷ��Ĥ��ä��Τˡ��ͤϤ���˸��Ȥˤʤꡢ������̵�Ϥ��ä���

�����礦�ɤ��κ����ͤΥХå��Τʤ��ˤϤ��Ĥ�¼��ռ����ܤ����äƤ�����

����κ��ʤ��������������Ƥ��줿�Ȥ��������ֲ�����Ϳ���Ƥ��줿�Ȥ��������������Ȥ���ʤ�����1973ǯ�Υԥ�ܡ���٤�������ν����ȥϡ��ɥܥ���ɡ����������ɡ٤⡢�ڡ������뤿�Ӥ��ͤ��ˤߤ�����������Ƥκ��ʤ�ɺ�����������سԤ���ä���ȼ���졢��ʬ��ͤ��ŰǤ˼��Ĥ���Ƥ����褦���¤ȸ��ȡ����Τɤ�⤬�ͼ��Ȥ��¤ȸ��Ȥ��ä���¼��ռ��κ��ʤ��ͤˤȤäơ�����ж����ä��Τ����ͤ�����������������κ��ʤФ�����ɤߡ������Ƥ����˱Ǥ뼫ʬ�λѤ��ǧ���Ƥϡ��֤ޤ������Ƥ���ס֤ޤ�����פ��פȡ����ڤ�Ƥ��ޤ������ʿ���ʤ�Ȥ��Ĥʤ��Ȥ�Ƥ�����

�����줫������ֻ��֤��Фä������ĤϤޤ�³���Ƥ��뤷�������Τ褦�˰Ť��ƿɤ��ƻ���ʵ������ˤʤ뤳�Ȥϡ��������ĸ��äƤ��Ƥ��롣��������ϡ��¤ȸ��Ȥ��ä����櫓�ǤϤʤ������������������𤫤��ܤ餷�����ᤴ������꤯�դ��礦��ˡ���Τä����������ͤϲ����Ѥ�äƤ��ʤ���

��¼��ռ����ɤळ�Ȥϡ����α��ˤ��ޤäƤ����¤���Ȥ������ư�ĤҤȤļ��Ф��Ƥߤ롢ê�����Τ褦�ʺ�ȤǤ��롣���ˤ�����ˤߤ�ȼ�������������ǤΤʤ��ؤ����ޤ��롣�������ͤ���κ��ʤ��ɤळ�Ȥǡ���ʬ���Ȥ����ʤ����Ƥ���Τ��Ȼפ������������顢���⤷�������顢�Ȥ������ȤǤϤʤ����ͤˤȤä�¼��ռ��ϡ��礲���˸����С��ɤޤʤ��ƤϤʤ�ʤ���ΡפǤ��ꡢ�ȤƤ�ȤƤ�ѡ����ʥ�ʺ�ȤʤΤǤ��롣